ポイント:図解手法、メリット、デメリット、「ヌケ」「モレ」「矛盾」を発見、図解をそのまま文書化

図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット(2)

図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット(2)

図解手法のメリット・デメリットとは

前回のコラムからの続きで「図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット」について考えてみます。

前回は図解手法をもちいて説明をするメリットとして「相手に考えてもらうことができる」「多くの情報を自然に表現できる」についてお伝えしました。 今回は以下の2テーマについてメリットをお伝えしたいと思います。

- 「ヌケ」「モレ」「矛盾」が発見できる

- 「図解でのメモをそのまま文書化できる

【図解手法のメリット3】 「ヌケ」「モレ」「矛盾」が発見できる

「図解」は人に何かを説明するために大変役に立ちますが、同時に人の話を理解する段階でも役に立ちます。

人に説明がうまくできない理由の8割方は、そもそも説明の情報源である状況や話を理解できていないことにあると言われています。 相手の状況を理解する、人の話を聞く段階から図解をすることによって理解力が向上し、相手にわかりやすく説明することができるようになります。

理解をするための図解としては「表(マトリックス)」形式が有効である場合が多いです。

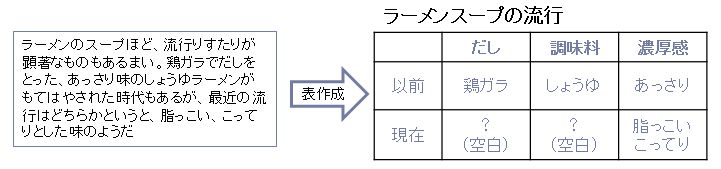

例えば「ラーメンのスープの流行について説明をするために情報を収集したとします。 その結果「ラーメンのスープほど、流行りすたりが顕著なものもあるまい。鶏ガラでだしをとった、あっさり味のしょうゆラーメンがもてはやされた時代もあるが、最近の流行はどちらかというと、脂っこい、こってりとした味のようだ」という情報が得られたとします。

それを相手に説明しようとした場合、情報を理解するために「表(マトリックス)」形式整理したとします。その結果、マトリックスに空白や偏りがあることがわかりました。これでは相手にわかりやすく説明するのは難しいでしょう。

空白が目立つということは、自分が読み落としたか、最初から書かれていないケースが多いです。 読み落としがわかれば確認できますし、最初から書かれていないことがわかれば、それは必要のない情報なのか、収集し忘れたのか、あるいは意図的に隠蔽されたのか…を考えることができます。

また、マトリックスでは理論的な対応関係がはっきりさせることができます。 「だし」「調味料」「濃厚感」のように情報を分類して配置することで、論理的な対応関係が一目瞭然になるので、間違いがあっても気がつきやすいです。 同時にある分野だけに情報が偏っている場合でも気がつきやすく、バランスの良い説明にむけての情報の収集・理解が可能となります。

【図解手法のメリット4】 図解でのメモをそのまま文書化できる

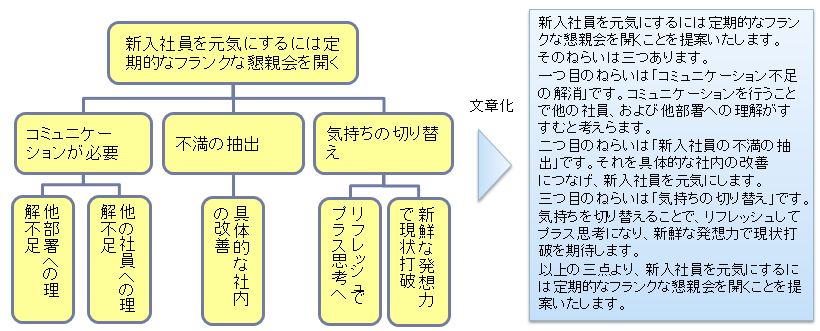

図解手法により情報の整理ができれば、そのまま文章にすることができます。 例えば、論理ピラミッドで構造化された図解を文章にしてみます。

論理ピラミッドで構造化されていれば、言い洩らしや重複説明が避けられます。 説明のレベルを浅くしたりポイントを絞ることで説明時間の変化や聴き手の関心に柔軟に対応できます。 説明時間が急遽短くなった時、聴き手の集中力が切れている時などの対応に有効です。

説明文でシナリオを完全に作っていると説明時間の変化への対応は難しくなってしまいますね。

これまで4つの「図解手法をもちいて説明をするメリット」について考えてみました。 次回は逆にデメリットについて考えてみたいと思います。

関連コラム

図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット(3)2016年03月01日記述

図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット(2)2016年02月01日記述

図解手法をもちいて説明をするメリット・デメリット(1)2016年01月01日記述

業務フロー作成のススメ(3)〜業務フロー作成の狙い(後編) 2014年01月27日記述

業務フロー作成のススメ(2)〜業務フロー作成の狙い(前編) 2014年01月20日記述

業務フロー作成のススメ(1)〜業務フローは何のために作成する 2014年01月06日記述

図解コミュニケーションのメリット「考えて、気付く」 2011年05月08日記述

図解のポイントとその手順 2006年11月13日記述

コンサル活動と図解コミュニケーション 2006年10月30日記述

関連提供サービス

セミナー「ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法」

2016年02月01日 宿澤直正 記

Copyright (C) 2016 宿澤経営情報事務所